|

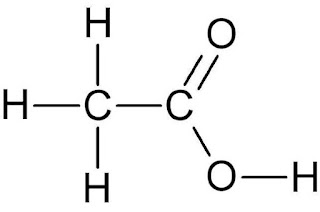

| This map illustrates the break-up of the supercontinent, Rodinia, which formed 1100 million years ago. The Late Precambrian was an Ice House World, much like the present-day. |

Rodinia (dal russo родина, rodina: "madrepatria"). Col termine Rodinia in geologia ci si riferisce al secondo più antico supercontinente conosciuto, che conteneva la maggior parte della terraferma del proprio periodo. Prove paleomagnetiche hanno fornito indizio della paleolatitudine di ciascuna formazione ma non la longitudine, che è stata ricostruita dai geologi comparando strati simili, al giorno d'oggi spesso dispersi sulla superficie del pianeta.

Le prove geologiche suggeriscono che la Rodinia si formò e si suddivise nel Neoproterozoico e che probabilmente esistette come continente singolo circa 1,1 miliardi di anni fa fino a che non iniziò a frantumarsi in otto continenti più piccoli all'incirca 750 milioni di anni fa. Si ritiene che sia stata responsabile della possibile era glaciale del Neoproterozoico.

La Rodinia cominciò a formarsi circa 1,3 miliardi di anni fa da tre o quattro continenti preesistenti, un evento noto come orogenesi di Grenville. L'assenza di fossili di organismi dotati di involucri induriti e di dati paleomagnetici affidabili rende incerti i movimenti di tali continenti nel precambriano, prima di questo evento (si veda Nuna per una possibile ricostruzione di un supercontinente antecedente).

La composizione della Rodinia è stata ipotizzata usando i dati paleomagnetici dalle isole Seychelles dall'India e dalle catene montuose di Grenville, che si formarono con l'orogenesi di Grenville e si trovano su molti continenti moderni.

Sebbene i dettagli siano ancora in discussione da parte dei paleogeografi, i cratoni continentali che formavano la Rodinia sembrano essersi riuniti intorno a Laurentia (la proto-Nord America), che costituiva il nucleo della Rodinia.

Sembra che la costa orientale della Laurentia si trovasse adiacente alla costa occidentale del Sud America, mentre un continente Australia-Antartide sembra si trovasse davanti alle coste occidentali del continente laurenziano. Un terzo cratone, che sarebbe diventato in seguito l'Africa settentrionale si trovò chiuso tra queste masse in collisione.

Altri cratoni come il Kalahari (Africa meridionale), il Congo (Africa centro-occidentale), e il São Francisco (Sud America sud-orientale), sembra che si trovassero separati dal resto della Rodinia.

|

| Ricostruzione della Rodinia a 750 Ma, con le aree vecchie di 1.1 Ga in verde. I punti rossi indicano i graniti di tipo-A di 1.3–1.5 Ga. |

La massa di terre della Rodinia era centrata probabilmente a sud dell'equatore. Dato che la Terra si trovava nel periodo glaciale del Cryogeniano e le temperature erano all'incirca quelle odierne o di poco inferiori, parti consistenti della Rodinia erano probabilmente coperte da una calotta polare. L'interno del continente, data la distanza dall'effetto mitigante dell'oceano, era probabilmente soggetto a periodi stagionali di freddo intenso. Era circondato dal superoceano che i geologi chiamano Mirovia (da мир, mir, la parola russa per "mondo").

Le basse temperature vennero accentuate durante i primi stadi della separazione dei continenti. Il riscaldamento geotermico raggiunge dei picchi agli inizi della divisione: poiché le rocce calde sono meno dense, le rocce della crosta si alzano rispetto a quelle circostanti. Quest'innalzamento crea aree sopraelevate dove l'aria è più fredda e il ghiaccio si scioglie più difficilmente con il cambio stagionale: ciò può spiegare l'evidenza di una glaciazione estesa nel periodo Ediacarano.

La divisione dei continenti creò nuovi oceani e l'aumento della superficie marina, che produsse rocce meno dense e più calde, probabilmente aumentò il livello del mare spostando l'acqua oceanica. Il risultato fu un gran numero di oceani di scarsa profondità.

L'accresciuta evaporazione della maggiore superficie degli oceani può aver incrementato le piogge che, a loro volta, hanno incrementato l'erosione delle rocce esposte. Immettendo i dati sul rapporto degli isotopi stabili dell'ossigeno 18 nei modelli al computer, si è dimostrato che, in concomitanza con la veloce erosione delle rocce vulcaniche, l'aumento delle piogge può aver ridotto i gas serra fino al punto da innescare un periodo di estrema glaciazione conosciuto come Terra a palla di neve.

Tutta questa attività tettonica può aver introdotto nell'ambiente marino importanti nutrienti biologici, che possono aver giocato un ruolo importante nello sviluppo dei primi animali.

Al contrario della formazione della Rodinia, i movimenti delle masse continentali che hanno portato alla frammentazione del supercontinente sono ben noti. Prove di flussi lavici estesi ed eruzioni vulcaniche durante il confine tra precambriano e cambriano, specialmente in Nord America, suggeriscono che la Rodinia abbia cominciato a dividersi non più tardi di 750 milioni di anni fa.[7] Altri continenti, incluse la Baltica e l'Amazonia, si separarono dalla Laurentia tra i 600 e i 550 milioni di anni fa, aprendo l'Oceano Giapetotra di loro. La separazione portò inoltre alla nascita della Panthalassa (o Paleo-Pacifico).

Gli otto continenti che componevano la Rodinia si riunirono successivamente prima in un altro supercontinente, la Pannotia, e poi nella Pangea.

def: supercontinente - In geologia, un supercontinente è una massa di terra che comprende più di un cratone. Nell'attuale conformazione geofisica della Terra sono supercontinenti l'Eurafrasia, l'Eurasia e, se considerate insieme, le Americhe.